河南日报客户端记者 李筱晗 通讯员 周强 叶茜 陈磊磊

近日,由省地质局地质灾害防治中心牵头,联合有研资源环境技术研究院(北京)有限公司、吉林大学等五家科研单位协同攻关完成的“铬污染场地精细刻画与水土原位强化修复技术及应用”项目顺利通过科技成果评价。以中国工程院院士吴丰昌为主任的评价委员会认定:该技术成果先进、实用性强,在铬污染场地土壤、地下水污染精细刻画与原位修复等方面实现突破性创新,总体水平国际领先。这一成果标志着我国在重金属污染治理领域取得重大进展。

厚植优势技术 服务生态文明建设

省地质局地质灾害防治中心由原河南省地矿局第一地质环境调查院和原河南省岩石矿物测试中心合并组建。该中心长期深耕水工环调查评价、水土污染修复治理等领域,拥有1个部级重点实验室、5个省厅级科技创新平台,在服务生态文明建设中具备独特的技术优势和人才优势。

为深入贯彻习近平生态文明思想,践行地质服务理念,该中心依托科创平台,围绕山水林田湖草沙一体化保护、黄河流域生态保护和高质量发展、南水北调中线工程水源区及干渠沿线生态保护等重大课题,持续开展资源环境问题研究,在废弃矿山、石油开采区、垃圾填埋场等特殊场地,承担多个科研和生产项目,取得油污土地原位综合修复技术等一系列科研成果,并作为典型案例向全国推广应用,为我国生态环境调查和污染风险管控提供了示范。

联合科研攻关 破解重金属修复难题

近年来,该中心紧贴国家需求,承担了大量水土环境调查评价项目,技术人员在工作中发现,部分地块因历史遗留问题存在重金属污染,对周边生态环境及群众健康构成潜在威胁。河南省新乡市原黄河化工厂成立于1993年,以铬矿石、纯碱、硫酸、白云石、石灰石等为原料,主要生产重铬酸钠(红矾钠),后该厂倒闭关停,但其造成的环境污染却没有消失,该地块被政府划为疑似六价铬污染地块。

铬污染治理是全球性难题,长期面临“污染难定位、修复难持续、系统难调控”的困境。2018年,该中心成立水土生态环境保护修复技术创新团队,联合中国地质调查局水文地质环境地质调查中心,在此建造了我国首座六价铬污染地下水渗透反应墙(PRB),与吉林大学新能源与环境学院共建产学研合作基地。同期,该团队成功申报省自然资源科研项目“土壤-地下水系统铬污染机制及原位联合修复技术研究”,以此为依托持续开展关键技术攻关与工程示范。2019年,联合10家单位成功申报科技部“场地地下水污染快速识别与风险监测管控技术”国家重点研发计划,并将新乡原黄河化工厂地块列为国家级地下水污染防治示范项目。2022年,由北京大学牵头实施的国家重点研发计划“铬渣遗留场地土壤强化生物修复技术与装备”等多个课题的示范验证也在中心的支撑和协作下陆续在污染地块落地转化。截至2023年,该中心累计主持参与科研项目5项。

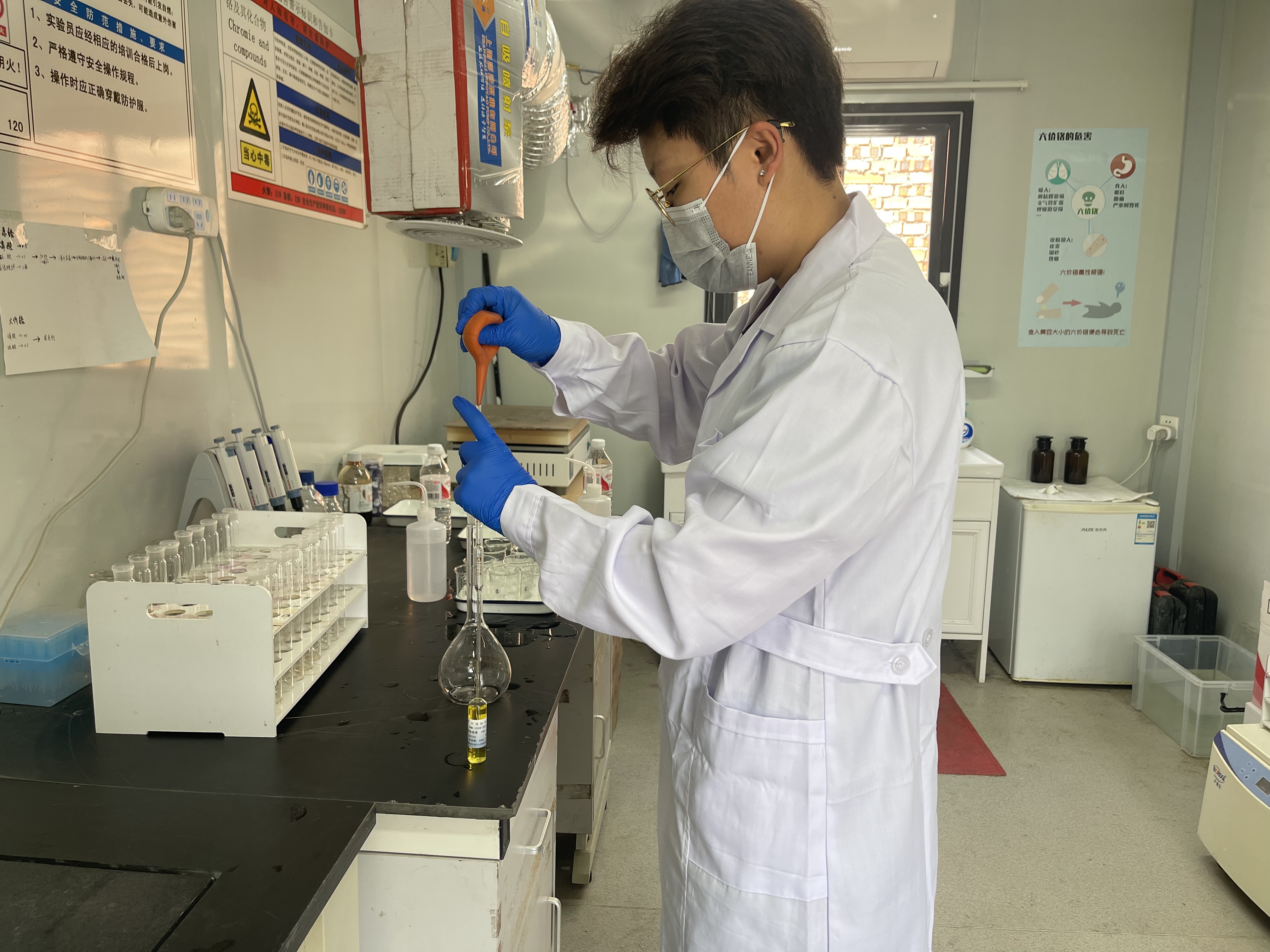

该中心通过多学科团队协同攻关,从理论研究出发,紧密结合应用需求,历经数年,取得了系列突破。创立了高精度立体成像精细刻画技术,将含水介质和污染晕空间识别精度提升至亚米级,攻克了“污染难定位”瓶颈,实现地下水污染羽的“看得清、找得准”;针对“修复难持续”痛点,自主研发水土原位强化修复技术,确保治理效果的长效稳定;集成构建的“识别-阻断-调控-监测”全链条技术体系,系统解决了技术长效性与调控适配性差的难题。项目授权国家发明专利6项、实用新型专利5项,发表论文35篇,发布标准4项,成功突破铬污染治理技术壁垒。

“水土污染治理是复杂的系统工程”。省地质局地质灾害防治中心地质环境调查二所所长、正高级工程师陈文芳说:“我们立足地质环境专业优势,联合高校及科研机构创新力量,组建联合攻关团队,通过基础研究-小试中试-工程示范的全链条创新路径,在关键材料、核心装备及工艺技术上坚持自主研发。经过多年不懈努力,最终突破了铬污染治理关键技术瓶颈,为守护绿水青山提供科技支撑。”

成果转化应用,守护蓝天碧水净土

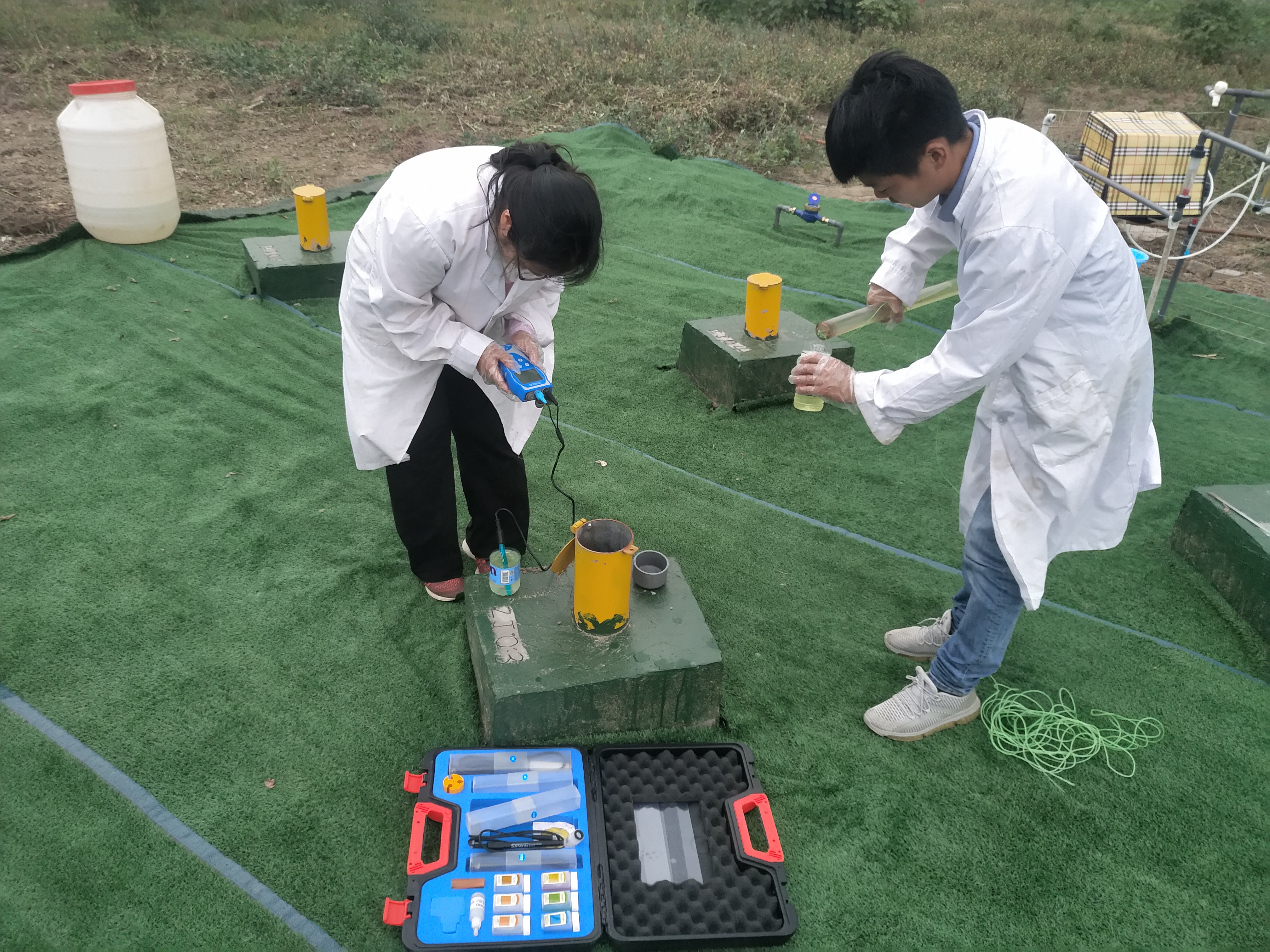

“铬污染场地精细刻画与水土原位强化修复技术及应用”项目形成的“基于多模态地球物理联合反演的铬污染场地高精度立体成像精细刻画技术”“场地精准电位调控下铬污染土壤原位梯度强化生物矿化技术”“场地水动力调控下铬污染地下水原位抽注与PRB联合原位修复技术”“场地污染精细刻画与原位协同修复的铬污染水土共治体系”的科技成果在河南新乡原黄河化工厂铬渣堆存场地应用后效果显著,通过管控与修复工程的实施,地块0-3米的土壤六价铬含量达到了第二类建设用地标准;第一含水层六价铬高浓度区污染物含量降低约90%以上,下游和两侧管控点监测井六介铬浓度均低于0.1mg/L,六价铬污染羽面积发生缩减,污染扩散趋势得到有效控制,居民暴露风险大幅降低。

该技术成果同时还在甘肃、青海等多个铬污染场地进行了推广应用,已累计修复土壤100万立方米,管控地下水污染面积约30万平方米,六价铬去除率达95%以上。相比国际同类技术,修复效率提升50%,不仅解决了铬污染治理难题,更为全球重金属污染治理提供“中国方案”。随着技术的推广应用,更多“受伤”的土地将重现生机。

“科技创新是破解环境治理难题的金钥匙。”省地质局地质灾害防治中心主任邰作东表示:“未来,我们围绕国家‘双碳’目标和生态环境保护战略,深化产学研融合,凝聚更强科技合力,着力攻关自然-人工协同的绿色低碳修复关键技术,加速推进技术体系的大规模推广应用与迭代升级,为建设‘天蓝、水绿、山青’的美丽中国贡献更多的地质智慧。”

首页

首页